皆さん、横につきあってください

丸山眞男(1914~1996年8月15日)が、「教え子」を前に語った最晩年の言葉

ざっくり言えば、自分と意見や価値観が違う他者への想像力、他者との対話を大切にしましょう、ということ。

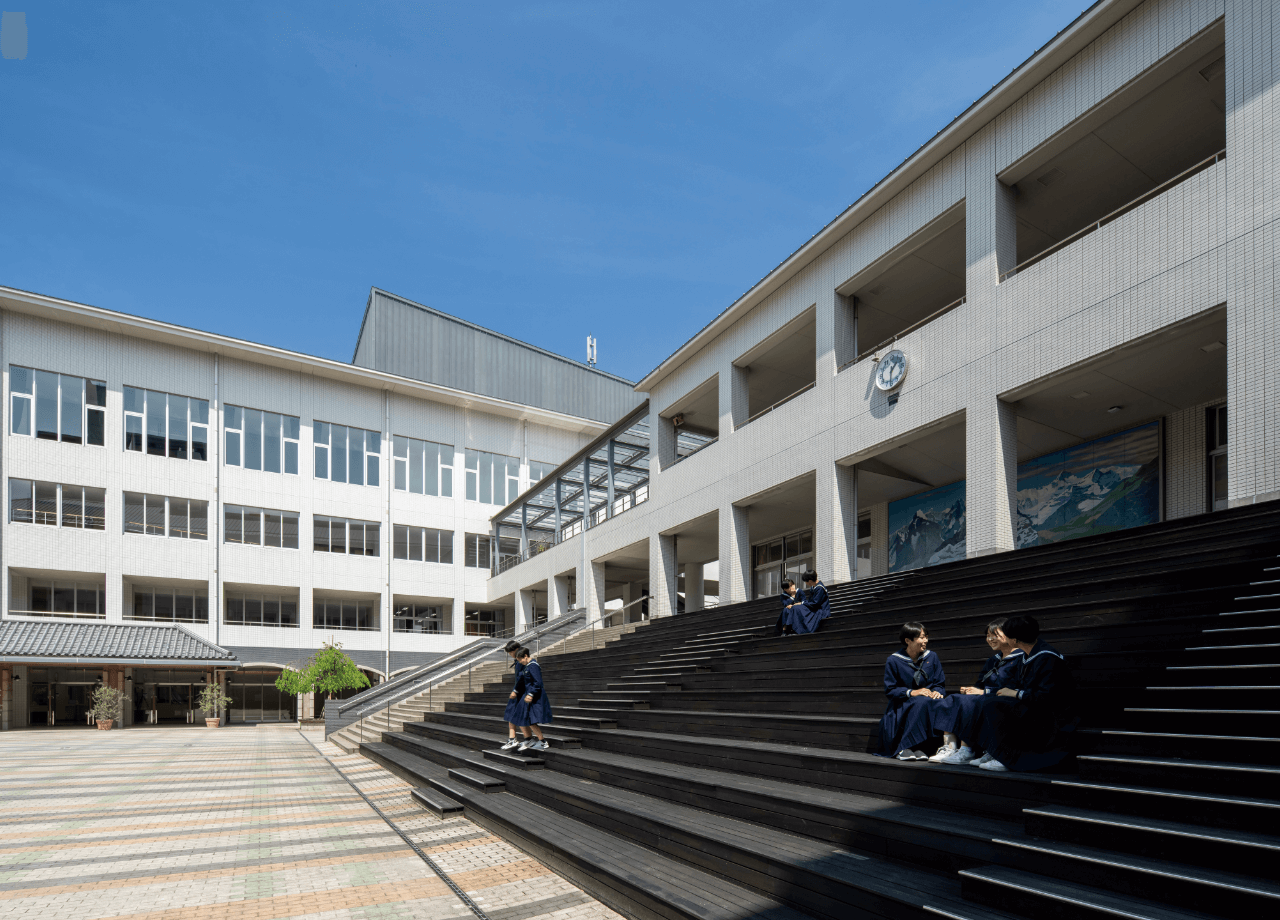

それは同質性でつながる縦(上下)の関係ではなく、多様な横のつながりへと目覚めていく世界でもあります。

生徒のみなさんは、丸山眞男と聞いてあまりピンとこないと思います。でも、高校を卒業するまでには一度は触れておいてほしい人です。

というわけで、今月は丸山眞男の最晩年の言葉を紐解いてみましょう。

丸山は戦後民主主義のオピニオン・リーダーとして、人文学をはじめ様々な領域で影響を与えた政治学・思想史学者です。「永久革命としての民主主義」への信念を貫いたリベラリスト、というのが最大公約数の人物評でしょう。その存在の大きさゆえに、「西洋近代の賛美者」「大衆から遊離した学者先生」「国民国家の幻想にとらわれたナショナリスト」などとレッテルを貼られたり、近年ではジェンダー論から批判されたりしています。戦後日本の学知において、丸山ほど数多く批評されている人物は他にいません。どうであれ、知の巨人であることは間違いないでしょう。

丸山は、大正デモクラシーから天皇制ファシズムへと突き進む時代を生きてきました。「旧制一高」在籍時に治安維持法違反の疑いで検挙され、拘留を経験。その後、陸軍二等兵として召集され、理不尽な軍隊生活も経験。広島で被爆し、敗戦を迎えます。丸山が天皇制ファシズムの暴力に生涯をかけて向き合い続けた背景に何があるのか、今月のことばの行間を読んでみてください。

「無責任の体系」や「抑圧の移譲」など、丸山の鋭利な分析は多岐にわたりますが、ファシズムを草の根で推進した〝中間層〟に着目し、そこに学校(教員)や寺院(僧侶)などを挙げていたことは、本校の戦時中に引き付けても見事で的確です。戦時中は戦争協力を煽り、戦後は無反省に平和や民主主義を謳歌する。本校も例外ではなく、仏教者の戦争責任も絡んでいて問題はより深刻です。私にとっては他人事ではなく、矢印を自分にも向けてなくてはなりません。同時に、生徒のみなさんには教員や「大人」?の言うことを鵜吞みにするなとも言いたいです。

他者をあくまでも他者として尊重し、しかも他者を内在的に理解しようとすること。これは、同質性(同調圧力)の強い日本社会の精神土壌では育ちにくい人権意識です。それを丸山は〝他者感覚〟ともいい、その大切さを訴え続けました。「皆さん、横につきあってください」との短い一言には、丸山の切実な願いが込められています。

ちなみに丸山の母親(セイ 1884~1945)は、真宗門徒でした。あまり知られていませんが、丸山はそうした篤信な母親から薫陶を受けたといいます。丸山は、仏壇に手を合わす母親の後ろ姿から、信仰に生きるとはどういうことなのかを感じ取り、やがて親鸞(仏教)に強い関心を寄せていくことになります。事実、大学の講義では親鸞を積極的に取り上げ、権威・権力を超えて尊厳の平等性をもたらす〝普遍宗教としての仏教〟の歴史的意義を力説しています。

あの丸山の磨き抜かれた知性や鋭利な分析視座の背後に、親鸞(仏教)への深い洞察があったことに思いを致すとすれば、本校の仏教教育をどのように受け止めることができるでしょうか? 仏教がみなさんの〝生き方〟の指針となって、小ささや弱さに目覚め、異なる価値観を尊重しあう横のつながりへと世界が拡がっていくならば、こんなにうれしいことはありません。

(文責 宗教科)